Hay una resonante discusión entre el oficialismo y la oposición en torno a la acumulación de deuda pública. Las polémicas giran en torno a su sostenibilidad, es decir, si es un nivel que el Estado está en condiciones de afrontar o, por el contrario, constituye una “bomba” que no se podrá pagar. Este último escenario deriva, fatalmente, en una reprogramación no voluntaria o una licuación de su valor real a través de un golpe inflacionario. El momento de la explosión de la “bomba” no es trivial desde el punto de vista político porque implica hacerse cargo de sus costos sociales y productivos.

La lógica subyacente en esta polémica es que el que generó la deuda debería hacerse cargo frente a la sociedad por sus consecuencias. En la exagerada carga pasional y dialéctica prevaleciente se pierde de vista que la deuda no es un fenómeno exógeno, sino una consecuencia directa de la acumulación de déficits fiscales en el pasado. No hay deuda sin que previamente haya habido déficits fiscales.

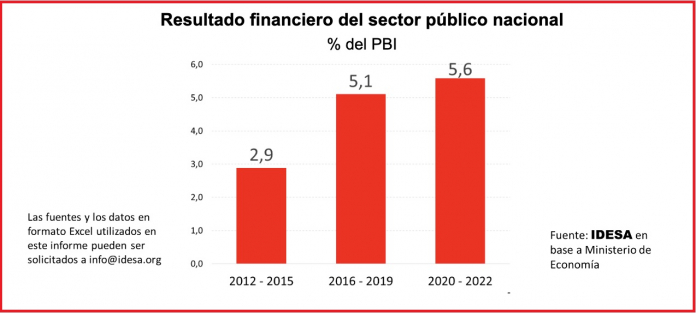

En está perspectiva, se puede evaluar –de manera objetiva– la contribución que hicieron los últimos tres gobiernos a la expansión de la deuda pública. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) basado en datos del Ministerio de Economía observa que:

-

Entre los años 2012 y 2015 el déficit fiscal fue de 2,9% del PBI promedio anual.

-

Entre el 2016 y el 2019 el déficit fiscal fue de 5,1% del PBI promedio anual.

-

Entre el 2020 y el 2022 el déficit fiscal fue de 5,6% del PBI promedio anual.

Estos datos muestran que, en materia de generación de déficits fiscales –que son los que alimentan la deuda pública– no hubo “grieta”. De manera sistemática durante los últimos tres gobiernos, y más allá de sus diferencias ideológicas o discursivas, hubo desequilibrios fiscales. Por lo tanto, más que buscar culpables, lo pertinente es agudizar la autocrítica y buscar las causas de por qué el sector público sufre una tendencia innata a gastar por encima de los recursos disponibles.

Es poco conducente polemizar sobre quien contribuyó más a aumentar la deuda o sobre sus características (plazos, moneda, intereses, tipo de acreedor, etc.). También es poco relevante discutir cuando debería producirse la “explosión”, es decir, la licuación vía inflación o una reprogramación forzada. La experiencia muestra que cualquiera sea el momento, siempre se trata de eventos muy traumáticos. Lo más importante es que son eventos que no solucionan el problema. Con el golpe inflacionario o una reprogramación, la deuda y el gasto público se licuan transitoriamente ya que con la actual organización del Estado rápidamente se vuelve a la generación de déficits y a la acumulación de nueva deuda. La decadencia de las últimas décadas está asociada a repetidos ciclos de crisis donde los ajustes son impotentes para corregir la tendencia natural del Estado a funcionar con déficits financieros y de gestión.

La “bomba” económica la genera el hecho de que los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) se superponen en el cobro de similares impuestos y en gastos destinados a los mismos servicios. Los solapamientos son el principal factor que explica la agobiante presión tributaria y la tendencia a gastar en exceso con muy baja eficiencia. El ajuste fiscal –ya sea con golpe inflacionario, recortes de gastos o aumentos de impuestos– no corrige esta deficiencia organizacional.

Por eso, mucho más conducente que polemizar sobre quién endeudó más o a quién le debería estallar la “bomba” es delinear una estrategia de ordenamiento integral del Estado. Salir de la lógica del ajuste y encarar con audacia e innovación la unificación de tributos, la eliminación de la coparticipación de impuestos sustituyéndola por la distribución de las fuentes tributarias y erradicar la superposición de gasto público entre jurisdicciones. Bajo estas condiciones es factible eliminar de manera sostenida la propensión del Estado a generar crónicos déficits financieros y de gestión.

Acceder al feed de los comentarios de este artículo

Acceder al feed de los comentarios de este artículo