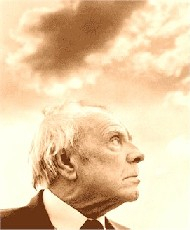

Jorge Luis Borges, uno de los más

grandes escritores del idioma castellano en el siglo XX, se paseó no sólo por

el laberinto de las palabras y sus sombras, sino la cuerda floja de la política.

La democracia le pareció una cuestión de números, sospechosa, y equivocada.

Casi toda su vida atravesó un raro abismo conservador lleno de ironía,

sarcasmo y posiciones personalísima que cegaban a sus lectores.

Un escritor, poeta, tan conocido y discutido como Borges, que

fue a morir a Suiza aunque llevaba en las entrañas a Buenos Aires, sigue siendo

noticia más allá del pitazo en el último andén de sus días.

Autor de relatos excepcionales (El Aleph, Ficciones),

poemas mágicos (El Hacedor) un hito en la literatura castellana del

siglo XX, el escritor y su obra atraviesan por caminos tan dispares a veces,

ciegos derroteros de un distinto laberinto.

Borges,

quien nos enseñó a ver, leer de espalda, fue un pobre ciego en el mundo de la

realidad social, chocó torpemente

con los molinos de viento que su imaginación recreó tantas veces con la

lucidez de la genialidad. Frotó la lámpara en sus narraciones el inefable JLB,

mientras caminaba por Buenos Aires, distraído quizás en el otro Borges que no

se le despegaba de su lado. La sombra que le perseguía en su retina, algo

amarillenta, le guiaba con precisión en el texto, los personajes le visitaban,

él les invitaba a esos paseos

tan porteños les escudriñaba sus vidas, conversaba con pasión, y se

mimetizaba cuando les rescataba de la historia, los confundía con el presente y

no les negaba el futuro.

Borges se ficcionaba la vida, la muerte no le pertenecía,

pero le acompañaba con sigilo. Poca importancia le daba a la parca, o quizás

mucha, tal vez nada. Su realidad real, era un misterio. Su proximidad con la

realidad, nos hacía creer que era su fantástica literatura, pero se apoyaba en

sus declaraciones, frases, en una suerte de perfomance verbal entre él y el

mundo circundante. Borges retaba hasta las líneas rectas, hablaba de gobiernos,

se tragaba sables en la plaza pública a la vista de las dictaduras, viajaba por

el mundo en paralelo con su extraordinaria ficción, la otra palabra, detrás

del muro ya nada era ciego. Dijo y se desdijo como pocos, y siempre fue Borges,

le estaba impedido dejar de serlo. Venecia, Nueva York, Londres, París, Roma,

Tokio, todos los tramos posibles de Ulyses sin espera, ni sirenas en el camino.

Tanta realidad nos ficcionó Borges como su doble, con quien

se confundía, y un tercero nos traducía a ambos sin que ellos ni nosotros nos

diéramos cuenta que estamos en una rueda que circulaba un mediodía en alguna

calle del mundo. No le gustaban los espejos, pero sus palabras salían del

cristal, y había que dibujarlas en el aire para traducirlas, en no pocas

ocasiones, en su humor porteño, británico, con ese descreimiento de la vida

por delante.

Como uno sus grandes desaciertos públicos con una visita

Chile donde el capitán general, Augusto Pinochet, cuyo gobierno lo

condecoró y sepultó su opción al Premio Nobel de Literatura. Estocolmo, la

Academia, no lo perdonó, y él dijo no importarle. Fue un acto suicida, pero más

que todo eso, innecesario, irrespetuoso con los desaparecidos de Chile y

Argentina, con nuestra convivencia humana, más allá de la democracia que él

ironizaba con pimienta y ají picante (chile dicen los mexicanos).

Y de México se trata

este asunto. Una boutade borgiana, más allá de la esperanza misma.

Imperdonable si la carta es real. Borges habría felicitado al presidente

mexicano Gustavo Díaz Ordaz quien

ordenó la matanza de estudiante en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco,

el 2 de octubre de 1968. El diario La Reforma de México hace las revelaciones

de la carta dirigida por Borges al mandatario y que fue encontrada por María de

los Ángeles Magdaleno Cárdenas, directora de análisis histórico de la fiscalía,

en una de las cajas de los Archivos Nacionales.

La carta estaba entre cajas y cajas

sepultadas con felicitaciones de

cumpleaños de Díaz Ordaz.

El gobierno en ese entonces habló de 38 estudiantes

asesinados por los francotiradores. Cifras no oficiales hablaron de 300. Cuando

yo estuve a principios del 69 en México

y aún se respiraba olor a pólvora en el D.F., en medio de un malestar

antigubernamental manifiesto, las cifras que escuché pasaban los 500. Fue una

masacre. Los jóvenes reclamaban mayores libertades políticas.

Borges, que fue bibliotecario acucioso, debió saber que

estos documentos se guardan y resultan ser pruebas irrefutables a la hora en que

el destino pasa recuentos a nuestros actos y omisiones.

Rolando Gabrielli

Acceder al feed de los comentarios de este artículo

Acceder al feed de los comentarios de este artículo