“El poder consiste en hacer pedazos las mentes humanas y volver a unirlas en nuevas formas que elijas”

“El Partido desea tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás; solo nos interesa el poder”

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario". George Orwell

El miedo es una de las fuerzas movilizadoras más poderosas que existen y también una de las más paralizadoras. Es la más básica de nuestras emociones, sumergida en la profundidad de nuestro cerebro primitivo (y en el de todos los animales), representa el espíritu mismo de la supervivencia.

El miedo inunda de adrenalina nuestro cuerpo, lo dispone para realizar tareas que llevan al límite nuestras capacidades físicas, hace que olvidemos el dolor, el cansancio, el hambre o la sed; pero sobre todo hace que olvidemos pensar.

Lo podemos ver en hechos cotidianos, como por ejemplo cuando un niño acude aterrado a nuestros brazos, perseguido por un monstruo imaginario que aparece en una tormenta. El chico no escuchará nuestras explicaciones ni creerá lo que ven sus ojos; con su razón ensordecida y enceguecida, tomará por cierto lo que su imaginación proyecta en su mente, aunque la realidad le muestre que el monstruo que quiere devorarlo es en realidad un perchero escondido en las sombras. Claramente el miedo apaga la luz de la razón y nos hace vivir en las sombras del instinto.

Este miedo es el que ejerce el “macho alfa” y por medio del cual somete violentamente a la manada. Este es un uso activo del miedo, por medio de él, el alfa impone su voluntad sobre el resto y castiga el desacato. Para mantener su posición, permanentemente desafiada por tentativos sucesores, debe estar alerta, activo y mantener a la manada con la cabeza gacha.

Pero también hay un uso pasivo del miedo. Es cuando se produce la sumisión voluntaria de los obedientes incondicionales. El líder genera la creencia de que él es el único capacitado para salvaguardar el bienestar y la vida del conjunto, y por lo tanto, la persona dócil delega en él su independencia y le entrega su vida.

A diferencia del sometimiento, donde el “macho alfa” debe doblegar continuamente al rebaño para no perder su posición; en la sumisión, el líder necesita mantener el miedo externo para que los sumisos sigan entregándole sus vidas, sus libertades y sus propiedades.

Al entregar sus tres derechos humanos (vida, libertad, propiedad), independientemente de si lo hace de modo forzoso (sometido) o voluntariamente por un engaño (sumisión), el individuo se convierte en esclavo.

Es así que por miedo, algunos argentinos renuncian a su soberanía y de un bienestar disfrazado de dádiva, se humillan ante el político y toda la casta dirigente. Otros, temerosos de perder sus zonas de confort y en nombre de una dudosa seguridad, prefieren callar y aguantar los micro atropellos a las libertades y las pérdidas materiales por goteo (modus operandi típico del “poder suave populista”) a manos de los buenistas políticamente correctos.

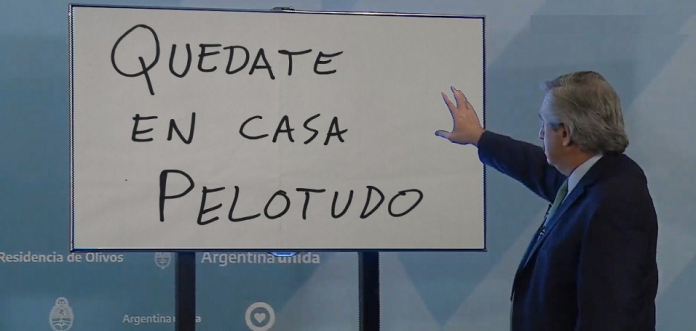

Este deseo de mantener la zona confort y el bienestar redistributivo, encuentra en la pandemia su mejor caldo de cultivo. El Estado y sus cortesanos han usurpado la potestad del ejercicio del espíritu humanitario, solidario y filantrópico propio de nuestra especie. Esta caterva de explotadores esclavizantes han destruido los valores éticos y morales de nuestro pueblo y se han auto erigidos como los únicos adalides del bien, se auto coronaron como referentes morales y moralizadores, y como inquisidores con el derecho divino de quemar en la hoguera social al hereje que se atreva a tener un pensamiento crítico.

Nos dicen que el virus ha llegado para quedarse y que debemos acostumbrarnos a la nueva normalidad. Una normalidad que implica restricciones a nuestra libertad, pérdidas del derecho de propiedad, imposiciones de valores “morales” estatales por sobre los valores “éticos” personales, protocolización de nuestra vida de relación con el prójimo y empobrecimiento individual generalizado.

Una normalidad en la que se impone un igualitarismo basado en racionar y repartir por igual limosnas, permisos y castigos, sin que importe el mérito o el demérito de cada quien, destruyendo el concepto de lo justo y de la igualdad de derecho en favor de lo equitativo, de la igualdad de hecho.

La igualdad de hecho, el igualitarismo, sólo es posible aplastando al que sobresale, empobreciendo al que produce más y embruteciendo al que busca la excelencia. El igualitarismo se disfraza con el traje de la equidad y cubierto con este camuflaje ataca la autoestima personal condenando al orgullo propio como pecado de soberbia, la comodidad material como avaricia y el interés propio como vanidad.

El pobrismo, la mediocridad y la dejadez se convierten en “virtudes” que todo buen ciudadano empático debe tener; la falta de estas características lo transforma a uno en un “odiador serial” y no faltará mucho tiempo para que adoptemos la “ley contra el odio” de Venezuela para castigar a quien se opone al gobierno, a sus lame botas o a sus propagandistas disfrazados de periodistas. Como en 1984 de George Orwell, pensar distinto será un “crimental”, antesala de los “crímenes de odio”.

Miedo, esclavitud e igualitarismo fueron presagiados en aquella novela distópica bajo el lema “La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”.

© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados

Acceder al feed de los comentarios de este artículo

Acceder al feed de los comentarios de este artículo