Desde que tengo memoria, he sabido tener la valoración más elogiosa que alguien pueda tener respecto del trabajo de Amnistía Internacional.

Su reputación siempre ha antecedido a cualquier otra cuestión referida a su trabajo en pos de luchar en favor de los derechos humanos.

Desde su seno se han impulsado campañas de lo más ingeniosas y valientes, desde la abolición de la anacrónica tortura hasta la condena lisa y llana de las dictaduras que asolaron esta región en los sangrientos 70. ¿Cómo no admirar esa encomiable labor?

El tiempo transcurrió y yo me convertí, gradual pero persistentemente, en periodista. Me tocaron los peores años que podían tocarle a un idealista, los del menemismo. Fue una década signada por la corrupción y la consecuente persecución al periodismo independiente.

En lo personal, pasé “las de Caín”, entre otras cosas, por animarme a escribir tres libros de investigación que complicaban a Menem y sus vasallos.

El primero, de mediados de los años 90, reveló los negociados del menemismo en el Congreso de la Nación; el segundo, mostró los vínculos de Alfredo Yabrán con la política y el narcotráfico; y el tercero demostró la historia mafiosa que se escondía detrás de la muerte del hijo de Carlos Menem.

Ello me valió duras amenazas, no solo a mí sino también a mi familia, algunas de las cuales quedaron registradas en mi vetusto grabador automático. Todo ello fue denunciado ante la justicia oportunamente. Pero no fue todo: también decidí hacer saber de esta situación a Amnistía Internacional.

El silencio de aquella organización que tanto admiraba hizo que me sintiera completamente defraudado. ¿Por qué el mutismo? ¿Acaso no alcanzaban todas las pruebas acopiadas, que mostraban la implacable persecución oficial?

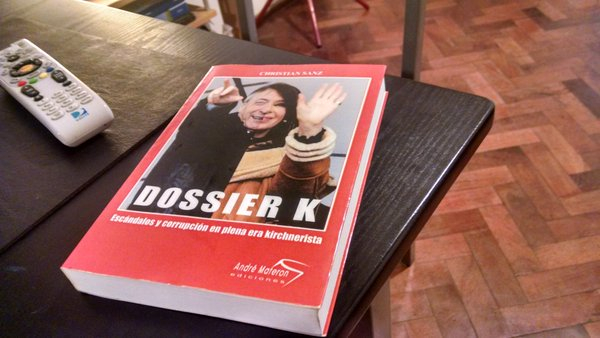

El tiempo pasó y llegaron los idus del kirchnerismo. Otra vez remar contra la corriente, denunciando a los Aníbal Fernández, los Ricardo Echegaray, los Ricardo Jaime. Corrupción, sobreprecios, narcotráfico, lavado… nada faltaba a la ensalada K.

Ello provocó el ataque furibundo del oficialismo de turno, que no se limitó a la catarata de querellas por calumnias e injurias que me endilgaron —me iniciaron una veintena de ellas— sino también la agresión mediática a través de medios como la agencia de noticias Télam, el diario Página/12 y programas de TV como 678 y Duro de Domar.

Allí fui destrozado a través de las calumnias más sorprendentes, al igual que mi mujer Eliana Toro. Fuimos acusados de todo lo que puede acusarse a alguien, desde ser colaboracionistas de la última dictadura militar —Eliana nació en 1984, por lo cual el absurdo es mayúsculo— hasta pergeñar un golpe contra Néstor y Cristina de la mano de Eduardo Duhalde.

Una digresión al respecto: en esos mismos días libraba yo una dura batalla judicial contra este último por haberlo acusado de narcotraficante.

Como sea, mientras era duramente golpeado por el kirchnerismo, Amnistía Internacional solo supo callarse. Una vez más.

Eso sí, cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, desde esa entidad se animaron a refrendar el papelón más grande de sus vidas, al acusar al macrismo de haberlo “desaparecido”. Ni un poquito colorados se pusieron cuando se supo la verdad.

Y entonces llegó la frutilla del postre: el informe que se conoció en estos días, en el que se alerta sobre “amenazas y agresiones en redes sociales a periodistas y activistas vinculados a la defensa de los derechos humanos lanzadas desde cuentas informalmente vinculadas al Gobierno”.

No es un chiste: el documento efectivamente habla de cuentas “informalmente vinculadas al Gobierno”. ¿Qué se puede decir ante tamaña imbecilidad? ¿Cómo se vuelve de tal papelón, que se refuta por sí mismo?

Nada queda por decir, acaso recordar aquella célebre frase de Séneca que reza tan actual: “No sabe tornar a su dueño la vergüenza que se fue”.

Acceder al feed de los comentarios de este artículo

Acceder al feed de los comentarios de este artículo